Os desafios do saneamento básico

13 de Julho de 2020, por Instituto Rio Santo Antônio 0

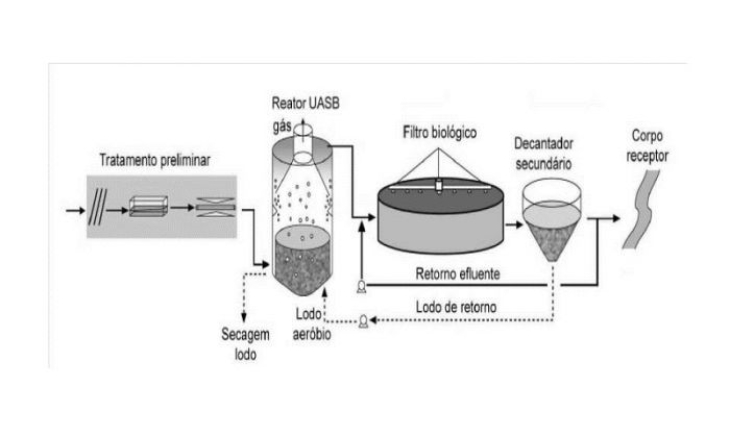

Fluxograma simplificado de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com este sistema de tratamento, o mesmo utilizado pela ETE resende-costense. (Ilustração: VON SPERLING, Marcos. Princípio do Tratamento Biológico de Águas Residuárias – Vol. 1 – Introdução a Qualidade da água e ao Tratamento de Esgotos. 4ª ed. Belo Horizonte. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, UFMG: 2014.)

Charles Henrique Fernandes Reis*

A ONU (Organização das Nações Unidas) estima que uma a cada quatro pessoas beba água que pode estar contaminada por coliformes fecais e, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), 360 mil mortes de crianças no mundo poderiam ser evitadas anualmente se as crianças tivessem acesso aos serviços básicos de saneamento. Estudos realizados pelo Instituto Trata Brasil, com base nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), de 2019, a falta de serviços básicos pode ter causado a contaminação de 233 mil brasileiros por doenças associadas à falta de saneamento básico, com a taxa de internações de 11 para cada 10 mil habitantes, causando 2.180 mortes e custando quase 90 milhões de reais aos cofres públicos.

A contaminação pode ocorrer pela ingestão direta de água não tratada ou de má qualidade, ingestão de alimentos contaminados ou ainda pelo contato da pele com água ou solo contaminado. Essas rotas de transmissão evidenciam a necessidade de controle da qualidade das águas utilizadas para recreação, irrigação e das fontes de abastecimento de água para o consumo humano. Sendo que em todos os casos citados, o esgoto sanitário é a principal fonte de contaminação dos corpos d’água e do solo.

A Lei 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, tem como objetivo promover a universalização do setor até 2030. No entanto, nota-se que o acesso aos serviços de saneamento evoluiu de forma muito tímida nos últimos anos. Em Minas Gerais, o Plano Estadual de Saneamento Básico (PESB) foi constituído em 1994 pela Lei 11.720. Entretanto, apenas no dia 16 de junho de 2020, 25 anos após sua institucionalização, o Estado lançou de fato seu plano. Esses planos são ferramentas para conduzir políticas e programas, com base nos quatro pilares do saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e manejo das águas pluviais.

A Lei Federal de Saneamento encarregou os municípios de elaborarem seus próprios planos. Nesse sentido, com o auxílio da UFSJ (Universidade Federal de São João del-Rei), o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Resende Costa foi criado através do Consórcio Intermunicipal de Gestão e Desenvolvimento Ambiental Sustentável das Vertentes (CIGEDAS), do qual fazem parte São João del-Rei, Tiradentes, São Tiago, Santa Cruz de Minas, Ritápolis, Resende Costa, Prados, Piedade do Rio Grande, Nazareno, Madre de Deus de Minas, Lagoa Dourada, Barroso, Carrancas, Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Dores de Campos e Ibituruna.

Em Resende Costa, o plano municipal de saneamento básico foi lançado no final de 2013, e deverá servir como ferramenta para que a cidade se desenvolva de forma sustentável.

Em 2018, segundo o SNIS, apenas 43,6% do esgoto gerado no Brasil foi tratado, resultando no lançamento de milhões de metros cúbicos de esgoto in natura no meio ambiente. Destacamos que os impactos causados pelo lançamento dos esgotos no meio ambiente é uns dos principais problemas a ser resolvido em nossa cidade pelo PMSB. Em Resende Costa, apenas 39,6% da população têm esgoto tratado. Tratamento este realizado por Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascende e Manta de Lodo (RAFA), ou UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), como é chamado no meio técnico-científico.

Os reatores UASB são amplamente difundidos no Brasil, por possuírem vantagens como: baixo consumo de eletricidade e a simplicidade de sua operação, além de produzir como subproduto o biogás, rico em metano. Nesses reatores, o efluente é distribuído e encaminhado para o fundo, onde entra em contato com a manta de lodo. Essa manta é composta por bactérias anaeróbias – trabalham com ausência de oxigênio, que são as grandes responsáveis pela degradação da matéria orgânica contida no esgoto. Como o fluxo no reator é ascendente, ou seja, de baixo para cima, o esgoto flui para a parte superior do reator onde os sólidos e os gases gerados pela comunidade microbiana são separados do líquido. Contudo, estes reatores não possuem uma eficiência de remoção da carga orgânica satisfatória, sendo necessária a adoção de pós-tratamentos.

Existe uma infinidade de combinações com reatores UASB de pós-tratamento, que são escolhidos de acordo com as variantes impostas pelo sistema. Sendo a utilização de Filtros Percolantes uma das mais comuns. Os filtros percolantes são sistemas aeróbios, portanto, operam na presença de oxigênio. O esgoto é distribuído de forma uniforme e contínua sobre o material de enchimento, composto geralmente por pedregulhos, onde os microrganismos se desenvolvem e formam uma camada chamada de biofilme, degradando parte da matéria orgânica restante do UASB.

Nota-se que tanto o UASB e os filtros percolantes são processos biológicos e não necessitam de adição de nenhum outro substrato ou agente para que o tratamento aconteça. Isso os deixa simples e com custos muitos baixos.

Apesar dos avanços tecnológicos na aérea nos últimos anos, os investimentos em saneamento básico ainda continuam tímidos, sobretudo o esgotamento sanitário, o que gera grandes custos para a sociedade.

Grande parte da população resende-costense, assim como ocorre em inúmeros municípios do Brasil, ainda lança seus dejetos de forma inadequada em foças, em redes pluviais ou em fundos de vales. Esse procedimento é visto de perto no Parque Municipal Capoeira Nossa Senhora da Penha (mata nativa localizada no centro de Resende Costa) onde o esgoto corre a céu aberto contaminando as nascentes dentro dos seus limites. O esgoto dentro da mata vem causando mau cheiro e contribuindo com os processos de erosão e na disseminação de vetores.

*Engenheiro ambiental, Diretor Técnico do IRIS (Instituto Rio Santo Antônio).

Os danos socioambientais das queimadas

12 de Julho de 2020, por Instituto Rio Santo Antônio 0

Queima do carvão é uma antiga prática de queimada (foto ilustração)

Adriano Valério Resende*

A cultura da queimada, infelizmente, ainda não desapareceu de nosso cotidiano. Sempre nos deparamos com a utilização indiscriminada do fogo em várias situações: limpeza de lotes, de restos orgânicos das hortas ou da varredura de ruas, queima de lixo, da palhada seca das pastagens para rebrota de capim novo para o gado, ou simplesmente queimar só para ver queimar. E no período da estiagem, que vai de maio a setembro, quando o tempo está mais seco, essa prática se torna um problema socioambiental.

Historicamente, no Brasil, mesmo antes da chegada dos portugueses, o fogo já era utilizado pelos nativos numa técnica de cultivo muito simples, chamada de coivara. Tratava-se da queimada da vegetação e, logo depois, o plantio era feito sobre as cinzas. Cabe destacar que os índios faziam as roças em locais sabiamente escolhidos e essas interagiam com a preservação da natureza ao seu redor. Em tempos mais recentes, especialmente a partir da segunda metade do século XX, a modernização das técnicas agrícolas impulsionou a devastação de vários biomas brasileiros.

Três macroquestões relacionadas às queimadas ainda são preocupantes: cana de açúcar, lixo e Amazônia. A queima controlada da palhada de cana (matéria-prima do açúcar e do álcool) objetiva facilitar a colheita manual. Felizmente, esse processo já está com os dias contados, pois as legislações federal e estaduais preveem a substituição gradual da utilização de fogo para a próxima década. A queima de Resíduo Sólido Urbano (chamado popularmente de lixo) “a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade” é proibida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal 12.305/2010, mas ainda continua ocorrendo. Já o desmatamento e a queima da floresta amazônica não foram controlados, haja vista as publicações recentes nas mídias.

É preciso destacar que a queima controlada é permitida, isto é, “o uso do fogo de forma planejada com fins agrossilvipastoris ou fitossanitários em propriedades rurais”. Esse tipo de queimada depende expressamente de prévia autorização do órgão ambiental competente, que no caso de Minas é o IEF (Instituto Estadual de Florestas), sendo que o ato autorizativo se chama “Autorização de Queima Controlada”. Outra questão importante: não há previsão legal, federal ou estadual que autorize queimadas controladas em áreas urbanas, o que ficaria a cargo de cada município legislar. Em Resende Costa não há legislação sobre o tema.

Infelizmente, no período mais seco do ano, o que se vê é a proliferação de queimadas não controladas. Na zona rural de nossa região, a utilização do fogo é principalmente para renovação das pastagens nativas, forçando a rebrota de capim novo para o gado. A queimada das beiras de estradas também é muito comum, especialmente após as roçadas feitas pelo DER-MG (Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais), o que atrapalha a visibilidade e pode provocar acidentes. Outro fato corriqueiro é a limpeza, com uso do fogo, da galhada do eucalipto, após o seu corte, e da vegetação nativa (sub-bosque) presente no interior dos talhões. A fumaça proveniente desse processo, juntamente com a do cozimento das toras de eucalipto nos fornos para se fazer carvão, se acumula no horizonte. Para se ter uma dimensão da questão, tem dias em que a paisagem, vista das Lajes de Cima, está com uma névoa esbranquiçada no horizonte.

Na área urbana, a situação é mais preocupante, pois, além de receber fumaça e fuligem das queimadas rurais, as próprias pessoas ainda insistem em colocar fogo para queimar lixo e material orgânico (restos de capina) provenientes das hortas ou da limpeza de calçadas e de lotes vagos. Deve-se destacar que a queima de materiais plásticos deve ser evitada, pois libera várias toxinas na atmosfera. E ainda, a legislação não autoriza a “queima pura e simples”, ou seja, queimar materiais apenas por queimar.

Por fim, além de trazer prejuízos ambientais, como a perda da biodiversidade, de nutrientes no solo e o aquecimento global, as queimadas não controladas causam prejuízos sociais, como danos às redes elétricas, aos patrimônios particular e público, o impacto visual e, principalmente, na época da estiagem, provocam problemas respiratórios.

Enfim, evite fazer queimadas. A natureza e a sociedade agradecem!

*Professor do CEFET/MG.

A morte gradual da maior floresta do planeta

19 de Junho de 2020, por Instituto Rio Santo Antônio 0

Desmatamento na Amazônia-(Foto: infoescola)

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e contém a mais elevada biodiversidade, apresentando fauna e flora extremamente ricas. Ela ocupa uma área de 5,5 milhões de km², corresponde a 1/3 das florestas tropicais úmidas do planeta, tem o maior banco genético e 1/5 da disponibilidade mundial de água potável. No entanto, a ocupação não sustentável da região está ameaçando esse patrimônio mundial e em tempos de pandemia o processo está se acentuando ainda mais.

Além do Brasil, a Amazônia abrange outros países sul-americanos: Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. No Brasil, o bioma Amazônia é o maior e ocupa 49,3% do território nacional, envolvendo nove estados brasileiros: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e partes do Maranhão, Mato Grosso e Tocantins. Já a chamada Amazônia Legal foi criada com o objetivo de fomentar o desenvolvimento social e econômico da região e corresponde à área que engloba a bacia hidrográfica amazônica, o que representa 61% do Brasil.

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, a Floresta Amazônica contabiliza cerca de 30 milhões de espécies de animais, 30 mil espécies de plantas e 2.500 espécies arbóreas. Esses são valores aproximados, já que, devido à grande extensão da floresta, algumas espécies ainda não foram catalogadas. O bioma é extremamente importante para manutenção de vários animais, uma vez que necessitam do seu habitat natural conservado para se abrigarem e reproduzirem.

Além disso, auxilia na regulação do clima, pois se trata de uma floresta extremamente úmida e parte significativa dessa umidade é transportada para outras regiões através da circulação atmosférica. Por exemplo, a maioria das chuvas durante o verão no interior da região Sudeste é originária da Amazônia, chegando aqui por meio dos chamados rios voadores. E o mais impressionante, o Sudeste brasileiro só não é um deserto por causa desse processo. Regiões que estão na mesma latitude são áridas ou semiáridas.

Outra questão importante é a presença de comunidades que sobrevivem da pesca, caça e plantas locais, como é o caso dos indígenas. Com a presença constante dos madeireiros e principalmente dos mineradores ilegais, houve a transmissão do coronavírus para algumas tribos indígenas, ocasionando a contaminação e a morte de vários nativos, como foi o caso do jovem Yanomami, de 15 anos, divulgado recentemente pela mídia. Para conter o aumento de casos da doença, o governo precisa retirar os invasores e monitorar constantemente as tribos.

É notório que a Amazônia se encontra cada vez mais ameaçada pela ação antrópica, uma vez que o homem utiliza, de forma não sustentável, os recursos naturais da floresta para atividades agrícolas, extrativistas, minerárias, construção de hidrelétricas e principalmente a pecuária. Na maior parte das vezes, devido à imensidão da floresta, essas atividades são realizadas ilegalmente, sem nenhuma fiscalização ou monitoramento de órgãos públicos.

A ocupação ilegal e o desmate na Amazônia Legal têm crescido de maneira assustadora nos últimos meses, acarretando sérios prejuízos ao ecossistema como: ameaças à biodiversidade, o que futuramente pode levar algumas espécies à extinção; a ampliação dos processos erosivos em decorrência da exposição do solo sem cobertura vegetal e alterações climáticas devido ao aumento da emissão de gases do efeito estufa.

A Amazônia Legal já foi desmatada em uma área de 700.000 km², o que representa 17% da cobertura vegetal original da floresta. Além disso, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), no primeiro trimestre de 2020, o desmatamento atingiu nível recorde, totalizando 796,08 km², o equivalente a 80 mil campos de futebol. Em abril de 2020, por exemplo, o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (DETER) registrou significativo aumento nos alertas de desmatamento, houve um crescimento de 63,75% em comparação com o mesmo mês do ano passado.

A pecuária é a principal atividade, logo, a maior responsável pelo desmate da Floresta Amazônica. Após a retirada da vegetação nativa, são introduzidas espécies de gramíneas e forrageiras para servir de pastagem para o gado. Grande parte dessas pastagens se encontra degradada, assim, o desmatamento se intensifica para a formação de novas áreas. Parte das carnes exportadas e compradas nos supermercados e açougues dos grandes centros urbanos pode ser fruto desse desmatamento da Amazônia Legal. Por isso, deve-se averiguar a origem e a forma de produção antes de consumir alguns produtos.

Apesar do momento atual que estamos vivendo, a derrubada da Amazônia não para e, o pior, está aumentando. A extração madeireira e as atividades minerárias ilegais, especialmente em terras indígenas, além de causar a tão falada degradação ambiental, com a chegada da Covid-19, trouxeram sérios problemas sanitários para os povos que habitam a região. E assim fica nosso questionamento: até quando vamos conviver com esse processo de exploração não sustentável da nossa incomparável Amazônia?

Carolina Martins Amâncio de Araújo (Aluna do Curso Técnico de Meio Ambiente – CEFET/MG).

Adriano Valério Resende (Professor do CEFET/MG)

El niño e La niña e a influência na chuva da região Sudeste

13 de Maio de 2020, por Instituto Rio Santo Antônio 0

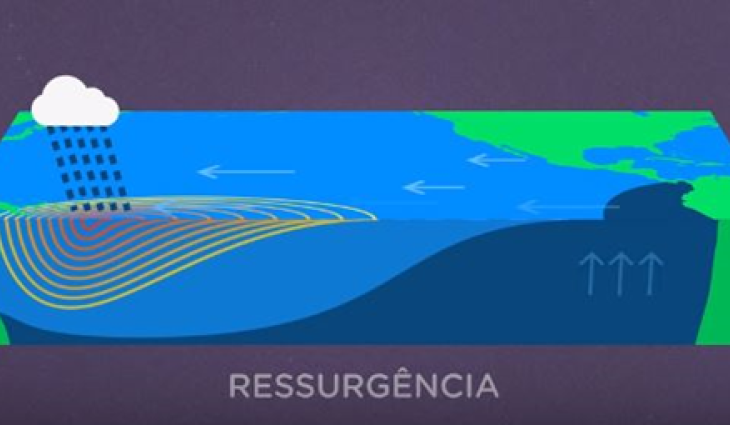

Fenômeno conhecido como ressurgência (fonte: httpsyoutu.be_SaNsxrkieI)

Annalyce Amorim Fernandes Gomes1

Adriano Valério Resende2

Clima é entendido como a sucessão de diferentes tempos atmosféricos em uma região, monitorados ao longo de 30 anos. Tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas. Assim, quando falamos que o dia está quente ou chuvoso, estamos nos referindo ao tempo e não propriamente ao clima daquele local.

O clima de uma região é definido por vários fatores, dentre eles: latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, vegetação, solos, disposição do relevo, correntes marítimas e massas de ar. Alguns acontecimentos naturais interferem significativamente no clima e são classificados como anomalias climáticas. Por exemplo, tem-se a ocorrência de fenômenos atmosférico-oceânicos capazes de interferir no clima do mundo e do Brasil, como o El niño e a La niña.

De origem espanhola, a palavra El Niño refere-se à presença de águas quentes que todos os anos aparecem na costa norte do Peru, sempre na época do Natal. Daí os pescadores peruanos e equatorianos chamaram esse fenômeno de El Niño, em referência ao Niño Jesus (Menino Jesus). Já a La niña (a menina) teria efeitos contrários.

Vejamos como esses fenômenos acontecem. Em condições normais, os ventos alísios (ventos que surgem devido à rotação da Terra e que sopram de leste para oeste a uma velocidade média de 15m/s) transportam a água, aquecida pelo sol, pelo Oceano Pacífico Equatorial, indo do litoral do Peru e do Chile para oeste, isto é, sentido à Oceania (Austrália e Indonésia). Essa massa de água aquecida fica “empilhada” nessa região, onde ocorre a transferência de calor do oceano para o ar atmosférico. Consequentemente, esse ar torna-se mais leve e úmido, provocando sua condensação e precipitação (chuva). Curiosamente, o nível das águas do oceano Pacífico nas proximidades da Austrália é cerca de 20cm superior ao nível nas proximidades oeste da América do Sul.

Na costa americana, também em condições normais, a água fria mais profunda do oceano é erguida para a superfície, ocorrendo o fenômeno conhecido como ressurgência. Como as águas oceânicas mais profundas e frias são ricas em nutrientes, elas estimulam o desenvolvimento de fitoplanctons, que servem de alimento aos pequenos organismos e peixes, aumentando assim a fauna aquática. Esse fenômeno é responsável pelo aumento da produtividade local de pescado.

Com a ocorrência do El niño - que é o aquecimento anormal das águas superficiais no litoral oeste da América do Sul devido ao enfraquecimento dos ventos alísios, o que ocorre em intervalos de 2 a 7 anos - essa dinâmica é alterada. As camadas de águas superficiais quentes do Pacífico não conseguem se deslocar sentido Austrália e Indonésia. Como resultado, as chuvas acontecem na costa do Peru e do Chile (o que não é comum) e a ressurgência é enfraquecida. No Brasil, os efeitos são aumento das chuvas na região Sul e parte do Sudeste e seca extrema no Nordeste (Sertão) e no extremo Norte. As regiões Sudeste e Centro-Oeste sofrem também uma elevação na temperatura durante o inverno.

Na La niña, que tem efeitos contrários ao El niño, os ventos alísios se fortalecem, intensificando o transporte de água superficial quente em direção à Oceania. As águas do oeste da América do Sul, que já são naturalmente menos quentes devido à existência de uma corrente marítima fria (a corrente de Humboldt), se tornam ainda mais frias. Logo, a ressurgência aumenta na região. O fenômeno é responsável pelo aumento de precipitação e vazões de rios nas regiões Norte e Nordeste. No Sul ocorrem severas secas e aumento das temperaturas. O Centro-Oeste e o Sudeste são áreas com baixa previsibilidade sobre os efeitos, podendo ocorrer secas, inundações ou tempestades.

Resumidamente, o El niño acontece devido ao aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial nas proximidades do litoral do Peru e do Chile e a La niña é o seu resfriamento. Ambos os eventos são responsáveis por anomalias climáticas em nível mundial e, no Brasil, de tempos em tempos, alteram os padrões atmosféricos, como o regime de chuvas e de temperaturas. Isso mexe com a rotina das pessoas, uma vez que provocam enchentes, secas ou calor exagerado.

1 - Aluna do Curso Técnico de Meio Ambiente – CEFET/MG.

2 - Professor do CEFET/MG.

Novo coronavírus e as mudanças climáticas

09 de Abril de 2020, por Instituto Rio Santo Antônio 0

Charles Henrique Fernandes Reis*

Os impactos causados ao meio ambiente pelas ações antrópicas são geralmente associados às mudanças no comportamento do clima, segundo alguns especialistas. Nota-se que os eventos climatológicos, como chuvas, furações e secas vêm de forma irregular e paulatinamente se tornando mais extremos com o passar do tempo. Essas alterações são de fáceis visualizações e percepção. Entretanto, há outros impactos negativos que são difíceis de assimilação e estão associados às mudanças climáticas, como, por exemplo, o surgimento de novos agentes patogênicos.

Atualmente, estamos vivendo uma pandemia causada por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, agente causador da COVID-19. Não se sabe ao certo como surgiu, mas estima-se que seu epicentro tenha sido em um mercado de peixes e frutos do mar na cidade chinesa de Wuhan. Tais mercados são comuns na Ásia e na África. Neles animais silvestres e domésticos são comercializados e abatidos para serem utilizados na alimentação humana.

Mas afinal o que tem a ver o coronavírus com as mudanças climáticas?

As mudanças climáticas podem impactar de diferentes formas a saúde humana. Seja de forma direta, como no caso de ondas de calor ou frio, ou indireta, como as alterações no ambiente, de ecossistemas e de ciclos biogeoquímicos, que podem aumentar a incidência de doenças infecciosas e mentais e também a desnutrição.

Sobre as doenças infecciosas, especialistas esperam o aumento das áreas de transmissão de enfermidades relacionadas a vetores (transmitidas por um agente patogênico) e o possível aumento dos riscos de incidência de doenças de veiculação hídrica. Além disso, os eventos extremos podem ocasionar perdas na agricultura, principalmente a de subsistência. Isso implicaria em um estresse nos ecossistemas ainda intocados pela busca de comida e de água, principalmente em locais mais pobres, aproximando o homem a espécies de animais silvestres antes distantes.

Ao interagir com ambientes antes desconhecidos, ficamos expostos a seres patogênicos que os habitam de forma natural ou a um ser vivo. Visto que todo agente que provoca uma doença (seja ele um vírus, bactéria etc.) já se encontra na natureza e se desenvolve em ambientes ou seres definidos que os oferecem condições ideais para sua existência, é portador natural. Assim, o corpo humano passa a fazer parte do ciclo do agente patogênico, sem ter as armas necessárias para combatê-lo.

Estudos recentes sugerem que surtos de doenças infecciosas, como o Ebola, e de doenças transmitidas por animais, como a Malária e a Dengue, estão cada vez mais comuns. Algumas delas, como a Raiva, convivem com os humanos há séculos. Além disso, os agentes patológicos estão se modificando, ficando mais resistentes e se espalhando mais rapidamente.

Já nas regiões próximas ao Círculo Polar Ártico, o derretimento acelerado da camada de gelo e a exposição do solo estão preocupando a comunidade científica. O permafrost (ou pergelissolo em português), como é chamado o solo desta região, tem servido de cemitério para pessoas e animais desde a antiguidade. Logo, pode-se dizer que é possível que lá existam agentes e doenças “adormecidos”, isto é, congelados. Essas podem ser liberadas para o meio com o aumento da temperatura do planeta e o consequente derretimento do gelo.

Ainda assim, é preciso ter em mente que não são os ecossistemas responsáveis pelo surgimento de novas enfermidades e sim a sua destruição ou alteração de forma significativa, uma vez que a devastação ambiental cria as condições ideais para o surgimento de novos vírus e doenças como a COVID-19. Como escreveu David Quammen, autor de Spillover: Infecções animais e a próxima pandemia: “Cortamos as árvores; matamos ou engaiolamos os animais e os enviamos aos mercados. Rompemos os ecossistemas e liberamos os vírus de seus hospedeiros naturais. Quando isso acontece, eles precisam de um novo hospedeiro. Muitas vezes, este seremos nós”.

*Engenheiro ambiental, diretor técnico do IRIS (Instituto Rio Santo Antônio)